BLACK IN WHITE

In memoria di Andy Gill

(1956-2020)

Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta del secolo scorso i quartieri popolari di grandi metropoli quali Londra e New York furono percorse da un fermento creativo unico e irripetibile: l’esplosione del Punk e la diffusione della sua filosofia del DIY (do it yourself) spinse molti giovani studenti delle scuole d’arte (e non solo) a formare band che fin da subito misero a frutto le loro esperienze musicali vissute nelle zone multietniche d’immigrazione più o meno recente dove gli affitti erano più bassi. Questa situazione favorì l’incontro dei giovani bianchi con le musicalità afro/caraibiche che portò alla condivisione della passione per il dub, il reggae, il funk, lo ska, ecc., di coetanei di provenienza culturale o geografica molto diversa. Quando questo background musicale si fuse con l’art rock, il punk e l’elettronica nacque un movimento artistico praticamente unico; un movimento eterogeneo e difficilmente catalogabile per il quale sono state inventate varie denominazioni scarsamente descrittive quali Freepunk, Funkcore, Hard-punk, o Disco-punk (e via dicendo) ma che qui definiremo Funk-punk. Tuttavia queste etichette altro non sono che limitativi tentativi di catalogare qualcosa che ebbe proprio nella capacità di non porsi limiti la propria forza e originalità. E i risultati raggiunti furono così straordinari e innovativi che ancora oggi si ricorda con una certa nostalgia quel breve, eccitante periodo.

Tutto ciò è ancora più sorprendente se si pensa al peccato originale del Rock, cioè nascere dal furto da parte dell’industria discografica indipendente statunitense di quell’evoluzione del rhythm and blues in senso ritmico e accelerato che presto sarebbe stata denominata rock and roll (con un chiaro riferimento al rapporto sessuale). La nascente nuova generazione di consumatori degli anni ‘50 - giovani irrequieti, un poco ribelli ma comunque disposti a investire denaro nell’acquisto di dischi – era alla ricerca di un genere musicale contrapposto a quelli dei loro genitori, una modo per imporre le loro nuove esigenze, in particolare “una sessualità adolescenziale che premeva per essere riconosciuta, non potendo più essere trattenuta negli angusti confini della morale borghese di un’era industriale che aveva ormai condotto ad un benessere diffuso” (Giovanni Vacca). E l’offerta loro fatta fu l’appropriazione da parte di musicisti bianchi di quella nuova sonorità.

Poiché il teenager bianco non avrebbe potuto identificarsi con interpreti afroamericani, i discografici cercarono dei palliativi accettabili. Così, dopo alcuni tentativi di breve successo (Bill Haley, Buddy Holly) la soluzione definitiva si presentò nelle forme di un giovane cantante, bello quanto bastava, irrequieto il giusto e totalmente asservito alle strategie di mercato: ci riferiamo ovviamente a Elvis Presley, pietra angolare del successo planetario del rock’n’roll. A ben guardare il suo momento magico (e del nuovo genere tutto) durò l’espace d’un matin, non più di tre anni, dal 1954 al 1956. In seguito il rock’n’roll e i sui principali interpreti persero la forza innovativa e dirompente che li aveva imposti ai teenager americani (e non solo), rientrando “nei ranghi” pacificati e moraleggianti dello spettacolo musicale: la maggior parte di loro finì presto per essere dimenticata mentre Presley divenne una specie di crooner bolso e noioso.

Certamente non fu l’ultimo furto che l’industria musicale perpetrò ai danni di musicisti afroamericani e caraibici ma il Funk-punk di cui qui trattiamo fu la vera eccezione: non fu (o non fu solo) una reazione delle nuove generazioni anglosassoni al conservatorismo dell’industria discografica, ma anche un’avanguardia primitivista, militante e populista che nasceva da un nuovo DNA che aveva in sé le sonorità black. Come scrive Piero Scaruffi, la sua “ideologia consiste nel portare all’eccesso la nevrosi della musica da ballo, nel farne uno strumento attivo invece che passivo, nel detonare le frustrazioni della società moderna attraverso quello che è sempre stato il mezzo di espressione più istintivo: la danza.”.

Così le sonorità algide e sintetiche, le sperimentazioni avanguardiste e rumoriste si fusero con il calore e la ritmicità dei generi afro/caraibici: il primo e più evidente risultato fu un utilizzo massiccio dei tempi musicali e della danzabilità dei generi black ma depotenziati della loro forza sensuale per meglio assecondare la tendenziale “frigidità” del nascente post-punk.

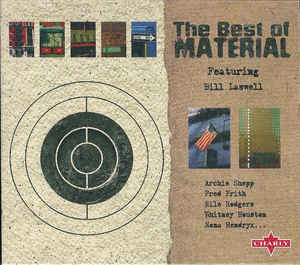

Probabilmente fu New York a sperimentare per prima gli ibridi musicali di cui stiamo trattando grazie all’avanguardia di band pre-punk quali Pere Ubu, This heat, Suicide o Tuxedomoon – prolegomeni alla nascita del movimento formato dai seminali Talking heads, dai parodistici Was not was, dal funky-jazz nevrotico di James White o dal jazz malato e distorto del movimento No New York. Non mancarono espressioni più “facili” e commerciali quali Tom Tom club, Liquid Liquid o Martha and the Muffins, ma in generale le band qui proposte cercarono sempre di andare oltre i confini fino allora stabiliti: dal minimalismo sonoro delle ESG al il tribalismo esotico dei Del Byzanteens, dallo ska epilettico e demenziale degli Oingo Boingo, al funky-jazz di Bill Laswell (che si evolverà verso una specie di new age della world music).

Sopra tutti troneggiarono i Talking heads, in particolare con il loro capolavoro Remain in light che portò a compimento la fusione dell’afrobeat con il minimalismo: “una base ritmica iterativa, armonicamente poverissima, che pervade l’intero pezzo (di solito molto lungo), sulla quale si innestano progressivamente cicli percussivi e riff strumentali che si sommano e si intrecciano l’uno all’altro, in prevalenza tramite le sezioni di fiati, con improvvisazioni vocali e strumentali”(Giovanni Vacca). E prima ancora dell’uscita dell’album David Byrne e Brian Eno sperimentarono le loro nuove innovazioni musicali nel capolavoro My life in the bush of ghost – pubblicato però dopo Remain in light.

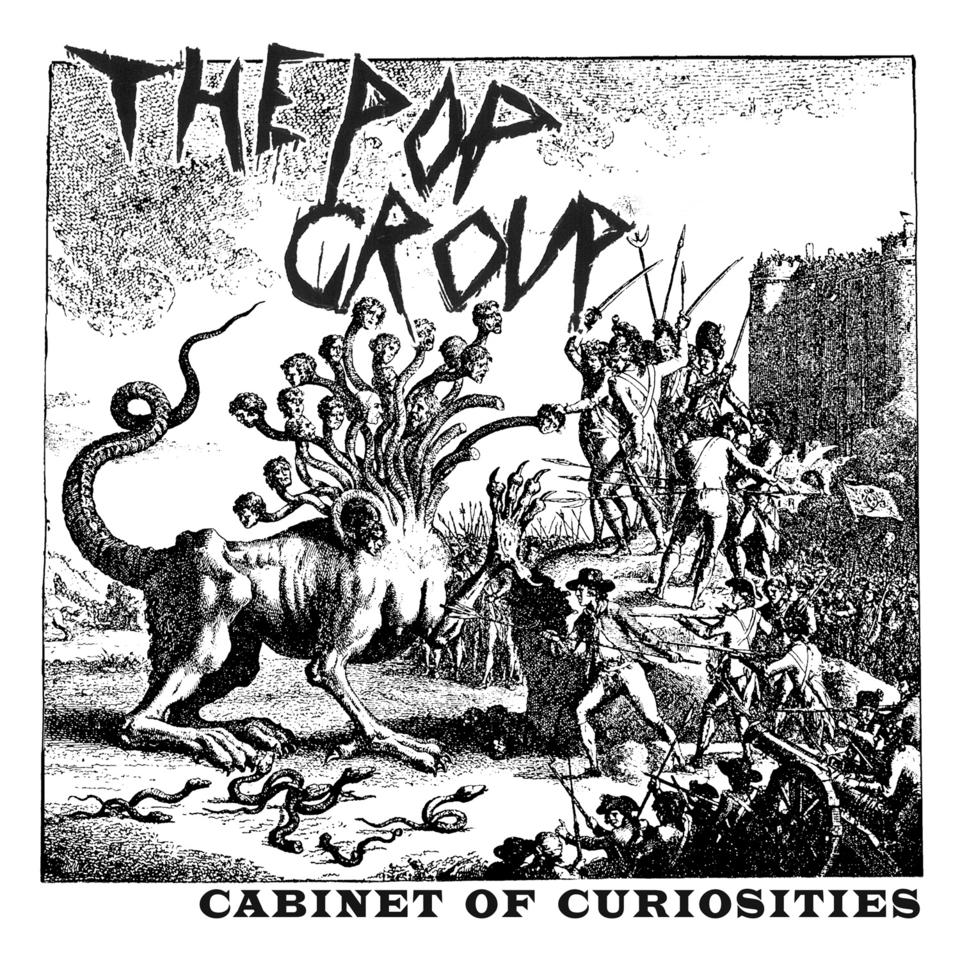

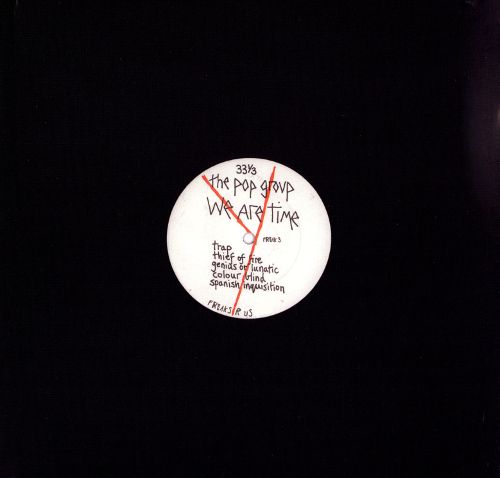

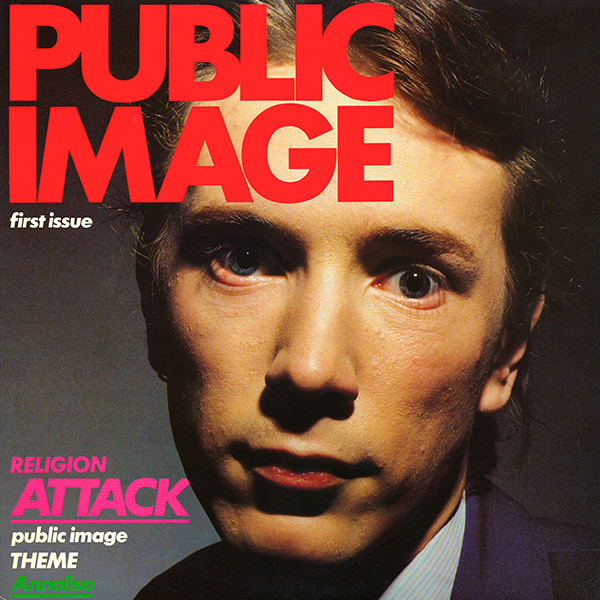

Ma la vera culla del Funk-punk fu Londra grazie ad una capillare diffusione della filosofia DIY che convinse tanti giovani a produrre musica al di fuori da ogni vincolo commerciale; e i demoni liberati dal punk - che vedranno la loro prima materializzazione nei primi due album dei Public Image Limited di Johnny Lydon – infusero la vita alla creatura che avrebbe indicato la via a tutto il movimento: il Pop group, che, in altre parole, fu “l’espressione politica e musicale della new wave britannica […] una musica scomposta, anarchica, feroce” (Piero Scaruffi).

Sebbene la band rimase in vita pochi anni, producendo solo due album, rappresentò il momento più alto, esplosivo, abrasivo e rivoluzionario di tutto il post-punk. Difficile descrivere a parole il furioso assalto musicale e politico delle produzioni del Pop group ma l’ascolto dei loro brani ancora oggi travolge l’ascoltatore con un flusso continuo di melodie distorte, rumorismo, ritmi tribali e un assalto vocale che non lascia spazio a compromessi né a dubbi sulle scelte fatte. Un’esperienza dove la libertà di improvvisare e sperimentare si sposa con un funky aggressivo e violento; e con la volontà di non arrendersi al declino sociale dell’Inghilterra tatcheriana.

Tracciata la strada, il gruppo si sciolse in tanti rivoli, spesso straordinari: il principale continuatore fu Mark Stewart con i suoi Maffia, ma rimase stupefacente anche il funk-jazz dei Rip, Rig and Panic, la afro-dance dei Pig bag, il funky raffinato dei Maximum joy e la potenza sonora e militante dei Glaxo babies. Ma tutto ciò fu solo la punta dell’iceberg!

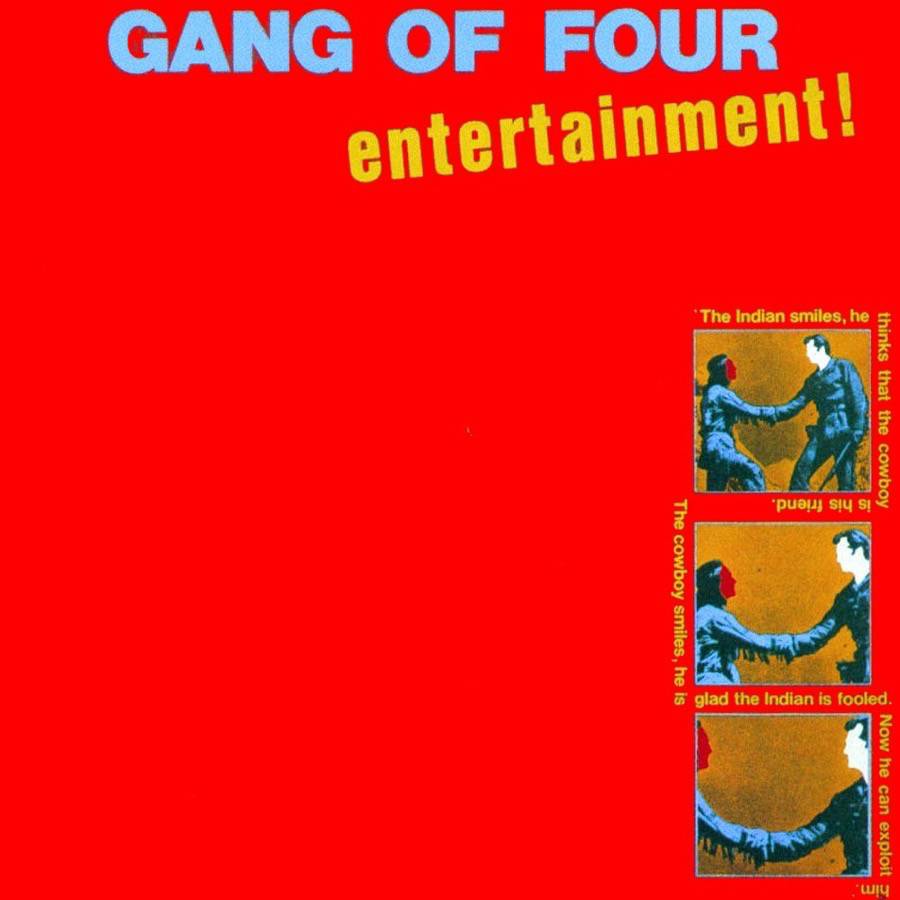

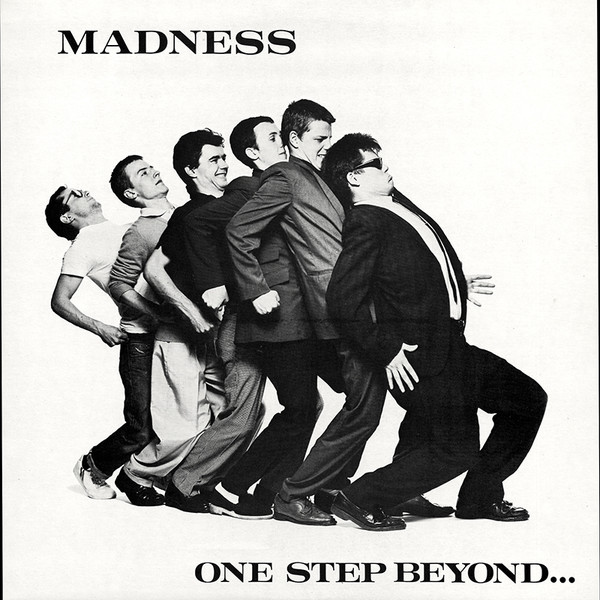

Molte delle band inglesi qui presentate devono al Pop group la loro stessa esistenza: dalle tribali e femministe Slits e Raincoats ai narratori dell’oscurità ritmica A certain ratio e Delta 5; dai distorsori jazz dei The Box e degli Hula, al freddo e tagliente funky dei Gang of four, dall’elettronica esoterica dei 23 skidoo e dei Cabaret Voltaire, alla follia distruttiva dei Blurt e dei Grow up. Senza considerare le tante espressioni legate al momento d’oro dello ska, dai Madness agli Specials. E tante altre band che troverete elencate nella discografia.

Fu un’eccessiva originalità e desiderio di innovazione senza compromessi che condannò le tante band qui presentate all’insuccesso commerciale e al conseguente scioglimento, anche se in alcuni casi il successo commerciale premiò in modo consistente alcuni gruppi: oltre ai Talking head e ai The Clash, potremmo citare le espressioni più pop quali i Madness e i Tom Tom club. Ciò nonostante, ancora oggi possiamo affermare che l’intero movimento fu una delle esperienze musicali più belle e appassionanti della musica anglosassone, assolutamente da riscoprire oggi, a quarant’anni dalla pubblicazione di Remain in light.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)